„Was ist der Unterschied zwischen uns und allen anderen Ukrainer*innen, die ebenfalls vor dem Krieg geflohen sind?“

What about us? – Ein Krieg, zwei Standards

Während der 01. April für viele ein Tag der Scherze ist, versammelt sich vor dem Gebäude mit dem Schachbrettmuster am Stuttgarter Rotebühlplatz eine große Traube von Menschen. Ihnen ist nicht nach Scherzen – und das schon seit über einem Jahr nicht mehr. Im Halbkreis stehen sie vor einem kleinen, blauen Laster, der als Bühne dient. Sie lauschen den Worten der Redner*innen. Geflüchtete berichten von ihren Erfahrungen, die sie aufgrund ihrer Herkunft gemacht haben. „Was ist der Unterschied zwischen uns und allen anderen Ukrainer*innen, die ebenfalls vor dem Krieg geflohen sind?“, fragt David, einer der Betroffenen. Statt Sicherheit, Chancen und schnellen Verfahren erleben sie seit einem Jahr Ungleichbehandlung und Diskriminierung durch Behörden und Gesellschaft.

Zwischen Ende Februar 2022 und April 2023 wurden laut dem Mediendienst Integration etwas mehr als eine Million Geflüchtete aus der Ukraine registriert. Direkt zu Beginn des Krieges waren viele Menschen in Deutschland bereit, zu helfen und begrüßten Geflüchtete mit offenen Armen. Schnell zeigte sich ebenso die Schattenseite der vermeintlichen Willkommenskultur. Es entpuppten sich gewisse Doppelstandards, die allerdings nur für nicht-gebürtige Ukrainer*innen gelten. Einer, der diese Erfahrung gemacht hat, ist Onura. So wird er normalerweise nur von seiner Familie und seinen engsten Freunden genannt. Nach seiner zweiwöchigen Flucht aus Charkiw, der zweitgrößten Universitätsstadt in der Ukraine, ist er nach Deutschland gekommen. Sowohl auf der Flucht als auch nun in Deutschland haben er und viele andere BiPoC Personen einen stetigen Begleiter – den Rassismus. Ob bereits in der Ukraine, im Supermarkt als die Versorgung knapp wurde, aber auch am Bahnsteig in Kiew – immer wieder machte er negative Erfahrungen.

Im Schatten der Gesellschaft

Seit Beginn des Krieges vor über einem Jahr befinden sich laut dem hessischen Flüchtlingsrat circa 38.000 Kriegsgeflüchtete ohne ukrainische Staatsbürgerschaft in Deutschland. Zusammen mit einer Gruppe ebenfalls Betroffener aus Stuttgart und Umgebung organisierte Onura eine Solidaritäts-Demo. Man bezeichnet sie als sogenannte Drittstaatsangehörige. Alle von ihnen haben einst ihre Heimat, den afrikanischen Kontinent, aufgrund von Krieg, politischer Verfolgung, Klimawandel, Armut oder ähnlichen Gründen verlassen. In der Ukraine hofften sie auf ein besseres Leben. Onura wollte in der Ukraine Landwirtschaft studieren. Doch statt Vorlesungen im Hörsaal und Büffeln in der Bibliothek wurden stundenlanges Ausfüllen von Dokumenten, tägliche Behördengänge und der Kampf um ein Aufenthaltsrecht zu seiner neuen Vollzeitbeschäftigung.

Die Sache mit der Bürokratie

Am 4. März 2022, einen Tag nach Onuras Ankunft, entschied sich die EU zur Aktivierung der Massenzustromrichtlinie, welche allen Geflüchteten aus der Ukraine einen „vorübergehenden Schutz“ garantiert. Somit erhalten sie schnell und unbürokratisch, ohne ein langwieriges Asylverfahren durchlaufen zu müssen, ein automatisches Aufenthaltsrecht in Deutschland. Dieses gilt zunächst für ein Jahr und lässt sich zweimal automatisch um sechs Monate verlängern. Geregelt wird das durch die Richtlinie §24 Aufenthaltsgesetz. Somit können sie als Kriegsflüchtlinge in Deutschland leben, arbeiten und studieren. Als Onura in der Bundesrepublik ankommt, stellt er schnell fest, dass er von dieser Richtlinie ausgeschlossen ist. Als nicht-ukrainischer Staatsbürger bräuchte er streng genommen ein Visum, um sich in Deutschland aufhalten zu dürfen. Zusätzlich wurde eine Sonderreglung erlassen, welche Drittstaatsangehörigen einen Aufenthalt von 90 Tagen gewährt. Somit bleiben Onura nun knapp drei Monate Zeit, um einen Aufenthaltstitel zu bekommen. Ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn nur, wer die nach §24AufenthG geforderten Kriterien erfüllt und zusätzlich nachweisen kann, dass auch im eigenen Land eine lebensbedrohliche Situation besteht, darf bleiben – darf Sprachkurse besuchen, darf arbeiten und hat die Chance, sich in die Gesellschaft zu integrieren. Onuras Ziel ist es also, solch eine Fiktionsbescheinigung zu bekommen. Diese Bescheinigung bestätigt, dass sein Aufenthaltsverfahren erst noch geprüft werden muss, er jedoch vorerst bleiben darf. Doch bis dahin ist es ein langer Weg.

Überlastete Ämter

Onura berichtet von langen Wartezeiten, Tagen und Wochen ohne eine Antwort, von einer ständigen Ungewissheit. Er und andere klagen über eine völlige Überlastung der Ämter. Dies bestätigt auch eine Umfrage des SWR, welcher bei insgesamt 135 Behörden in ganz Deutschland angefragt hat. 70 Behördenleiter*innen haben geantwortet und schildern immer wieder dieselbe Problematik. Personalmangel, fehlende Motivation und angespannte Situationen führen häufig zu Konflikten zwischen den Parteien. Gestresste Mitarbeiter*innen und eine daraus resultierende Unzufriedenheit der Antragstellenden sind alltägliche Probleme. 67 von 70 Führungskräften geben außerdem an, dass es aufgrund der Arbeitsbelastung in ihrer Behörde zu Verzögerungen oder Einschränkungen bei der Bearbeitung von Anträgen kommt. All das hätte spürbare Auswirkungen auf ausländische Bürger*innen. So auch auf Onura. Immer wieder füllt er neue Anträge aus, geht mehrmals persönlich zum Amt, um sich nach seinem Verfahren zu erkundigen. Doch ein Happy End ist längst nicht in Sicht. Zusätzlich berichtet er von Ungleichheiten gegenüber Nicht-Ukrainer*innen. Neben dem ganzen Verwaltungschaos erzählt er von Situationen, in denen er Rassismus und Diskriminierung durch deutsche Behörden erlebt hat. „Auf dem Amt traf ich eine Dame, sie tat so, als könne sie kein Englisch und mich deshalb nicht verstehen, dann ignorierte sie mich. Als ich das nächste Mal dort war, sah ich, wie sie mit jemand anderem Englisch sprach“, beschrieb Onura. Ebenfalls sagte man ihm, er würde niemals ein Aufenthaltsrecht erhalten, er solle zurück in sein Land gehen. Doch genau dies ist für Angehörige dritter Staaten oft unmöglich und sogar lebensbedrohlich.

Zurück nach Hause

Zurück in seine Heimat kann Onura nicht, denn er kommt aus Biafra, einem ehemaligen Staat im Südosten Nigerias. Nach dem Biafra-Krieg wurde das Gebiet der Völkergruppe Igbo auf verschiedene Bundesstaaten aufgeteilt. Bis heute gibt es immer wieder heftige Auseinandersetzungen zwischen den Völkergruppen, den nigerianischen Behörden und der Terrorgruppe Boko Haram. Bei einer Demonstration in seiner Heimat erlitt Onura schwere Verletzungen und trägt seither sichtbare Narben. Aufgrund politischer Verfolgung entschied er sich 2020 zur Flucht. Nach acht Monaten Kampf erhielt er schließlich seine Fiktionsbescheinigung. Eine Odysee, die kein Ende nehmen will.

Auch interessant

In der neuen Umgebung versucht Onura, sein neues Zuhause zu gestalten. Seit über einem Jahr lebt er in einem Container am Rande eines Dorfes bei Stuttgart. Das etwa 12 Quadratmeter große Zimmer teilt er mit zwei anderen Personen. Die beengte Unterkunft besteht aus einem Tisch in der Mitte und drei Betten drumherum. Jeder besitzt einen kleinen Metallspind, der das Wenige enthält, was vom früheren Leben übriggeblieben ist. Zusammengepfercht zu dritt und ohne klaren Plan für die Zukunft. Onura versteht, dass die Deutschen bemüht sind, zu helfen und er sei sehr dankbar, zumindest eine Unterkunft zu haben. Trotz allem sei diese Situation für ihn kein Leben. „Ich brauche meine Ruhe, ich brauche meine Privatsphäre, ich will Freunde finden. Ich möchte gehen und zurückkommen, wann immer ich will.“ Für all diese Dinge hatte er bisher keine Gelegenheit. Er gibt sein Bestes, sich in die Gesellschaft zu integrieren, besucht Sprachkurse und versucht, mit anderen in Kontakt zu treten. Auf der Straße wird er allerdings wie ein Flüchtling zweiter Klasse behandelt – immer wieder wird er von Fremden mit dem N-Wort beschimpft. Als der Berg an Traumata immer höher wurde, beschließt er, nach einem Ausweg zu suchen. Nach etwas Internetrecherche stößt er auf die von einer Stuttgarterin gegründete Plattform Lemonade. Diese gibt, vor allem Geflüchteten aus Westafrika, eine Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen. Am Anfang traf sich die Gruppe immer nur, um Behördenangelegenheiten zu regeln. Nach einiger Zeit aber entwickelte sich daraus eine richtige Gemeinschaft.

„Ich brauche meine Ruhe, ich brauche meine Privatsphäre, ich will Freunde finden. Ich möchte gehen und zurückkommen, wann immer ich will.“

Leid verbindet, das weiß auch Rex Osa, Mitgründer von Legal Café Stuttgart, der ebenfalls Geflüchteten aus der Region hilft. Im Januar 2023, noch vor der russischen Invasion der Ukraine, gründeten er und zehn weitere Freiwillige eine Flüchtlingsberatungsstelle. „Krieg gab es schon immer, die Thematik ist nichts Neues“, sagt er. Bei seiner eigenen Flucht aus Nigeria 2005 habe er die gleichen Situationen erfahren, die Onura heute beschreibt. In den Räumen der „Schwabenbräu Passage“ in Bahnhofsnähe wurde deshalb ein Raum für Flüchtlinge geschaffen, in dem sie nicht nur Hilfe und Beratung bekommen, sondern auch ein offenes Ohr und natürlich eine Tasse Kaffee.

Hört uns zu

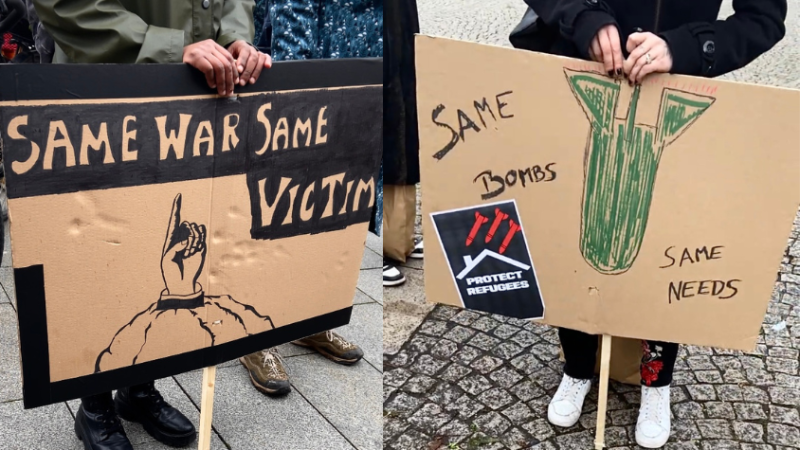

Zusammen mit Lemonade, dem Legal Café und weiteren Unterstützern wagte die Gruppe Betroffener den Schritt, ihre persönlichen Erfahrungen mit der Öffentlichkeit und ganz Stuttgart zu teilen. Zusammen organisierten sie eine Demo unter dem Motto: „What about us? One war, Two Standards.“ Wie bei einer Art Ralley geht es von einem Standort zum nächsten, quer durch die Innenstadt. Aus den Lautsprechern ertönt Afrobeats-Musik, manche tanzen sogar dazu. Immer wieder greift Osa zum Mikrofon, er möchte den Menschen klarmachen, wieso sie heute hier sind. „Wir haben alle die gleichen Rechte. Ob ukrainische Staatsangehörige oder nicht-ukrainische Staatsangehörige. Wir sind alle Menschen in der gleichen Situation.“ Es gehe ihnen nicht darum, gegen die Privilegien anderer anzukämpfen, stattdessen wolle man einfach nur gleichbehandelt werden. Auf selbstgebastelten Demo-Plakaten sind aussagekräftige Statements zu lesen, alle machen sie so auf eine Situation aufmerksam, die ebenfalls hier in ihrer Stadt Stuttgart passiert. Mit ihrer Solidarität wollen sie zeigen: „Ihr seid nicht allein – wir sind für euch da!“

Die Demo endet mit lautem Glockenläuten der Schillerkirche, das beinahe die Redner*innen am Mikrofon übertönt. Die Organisator*innen und Betroffenen bedanken sich bei den Anwesenden, umarmen sich und schütteln Hände. Sie sind gerührt und überrascht von der großen Unterstützung. Zuvor hatten sie Angst vor fehlender Teilnahme und Aufenthaltsproblemen, sollten sie öffentlich Kritik üben. „Diese Leute sind noch sehr jung, sie haben Angst, sich öffentlich zu äußern“, beteuert Onura. Er dagegen ist jemand, der sich für seine Rechte einsetzt und für diejenigen spricht, die nicht für sich selbst sprechen können. Genau das bedeutet auch sein Name: Eine Person, die für andere kämpft.