Wenn das Herz plötzlich nicht mehr schlägt

Inhaltswarnung für Leser*innen:

Dieser Artikel kann Themen enthalten, die als diskriminierend und verletzend empfunden werden könnten. Der Text beschäftigt sich mit folgenden sensiblen Inhalten: Fehlgeburten. Bitte sei dir dessen bewusst und lies den Artikel entsprechend deiner persönlichen Sensibilität. Unsere Absicht ist es, respektvoll und einfühlsam zu berichten, um die Würde der betroffenen Personen zu wahren.

Aufgeregt und voller Vorfreude geht Christina Diehl zu ihrer Untersuchung beim Frauenarzt. Sie soll das erste Mal die Herztöne ihres Babys hören. Doch das Einzige, was sie zu hören bekommt, ist ein „Es tut mir furchtbar leid, aber ich kann keinen Herzschlag mehr finden.” In ihrem Buch „Netter Versuch, Schicksal” beschreibt sie, wie sie das erste Mal die Diagnose „Fehlgeburt” erhielt.

„Völlig schockiert und fassungslos – wie als hätte mich ein Schlag getroffen”, so fühlte sich Christina, nachdem ihre Ärztin ihr mitteilte, dass das Herz ihres Babys nicht mehr schlägt.

Auch Trauer ist nach einem solchen Verlust zunächst eine natürliche Reaktion, die auch viele Frauen nach Fehlgeburten betrifft, berichtet Svenja Hoffmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität der Bundeswehr in München. In einigen Fällen können die Trauerreaktionen auch länger ausfallen. Beispielsweise wenn Schuldgefühle eine größere Rolle spielen oder soziale Unterstützung fehlt. In den ersten neun Monaten nach der Fehlgeburt kommt es bei 6 bis 18 Prozent der betroffenen Frauen zu posttraumatischen Störungen, depressiven Zuständen, Angst sowie Panikattacken.

Das stille Leiden der Betroffenen

Die Psychologin Anja Gutmann erklärt, dass dies meist die Symptome einer Traumatisierung sind. Ein Trauma beschreibt sie als unverarbeitete negative Erfahrung. Oft geht es aber nicht um die Symptome, sondern die Ursache – das Trauma. Dies gilt es aufzuarbeiten. „Sobald das traumatische Ereignis aufgearbeitet ist, verschwinden diese Symptome meist von selbst.”

Wie sehr jedoch eine Frau unter der Diagnose „Fehlgeburt” leidet, sei höchst individuell. „Der Schweregrad, mit dem eine Frau auf eine Fehlgeburt reagiert, hängt oft damit zusammen, wie sehr sie sich bereits mit ihrer Mutterrolle identifiziert hat.”

Svenja Hoffmann weist jedoch darauf hin, dass die psychologische Versorgung Betroffener noch hinterherhinkt. Viele Frauen würden berichten, dass ihnen keine oder nur unzureichende Unterstützungsangebote nach der Fehlgeburt gemacht wurden.

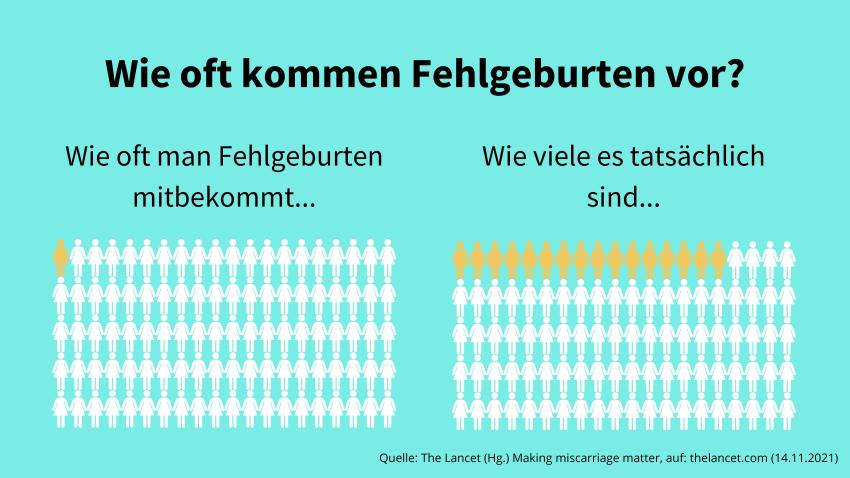

Dies bestätigt auch Christina. Sie selbst habe nie offensiv Hilfe angeboten bekommen, weshalb sie sich dazu entschieden hat, dieses Thema öffentlich zu machen. „Diese Umstände finde ich einfach überhaupt nicht mehr tragbar und zeitgemäß, wenn wir wissen, wie häufig Fehlgeburten eigentlich vorkommen.”

Christina wünscht sich mehr Aufklärung über das Thema, damit sich Betroffene nicht mehr so allein fühlen. Oft würden Frauen nicht einmal untereinander über Fehlgeburten reden, da das Thema immer noch so schambehaftet sei. „Man fühlt sich wie eine ganz seltene Spezies und weiß gar nicht, an wen man sich wenden kann.” Christina selbst sei während dieser Zeit sehr sensibel und ständig gereizt gewesen – so wie viele andere Frauen.

Vor allem aber wünscht sie sich, dass die Gesellschaft besser über Fehlgeburten, ihre Folgen und den Umgang mit Betroffenen aufgeklärt wird. Fragen zur Familienplanung und Aufstehparolen seien wenig hilfreich und wirken auf Betroffene oft wie ein Akt der Boshaftigkeit. Sie weiß jedoch mittlerweile, dass viele aus Unbedachtheit fragen. „Ihnen ist oft nicht bewusst, wie oft dahinter eine Antwort steckt, die wehtut”, berichtet Christina. Deswegen sei es so wichtig, dass man darüber spricht, damit die Gesellschaft dafür sensibilisiert werden kann.

Auch interessant

Die Absicht zählt

Dies bestätigt auch Anja Gutmann. Sie rät ihren Patientinnen immer wieder dazu, zu unterscheiden, ob etwas aus einer schlechten oder guten Absicht heraus getan oder gesagt wurde. „Einige Sätze können natürlich total daneben sein, aber oft versuchen Mitmenschen die Situation etwas besser zu machen und Trost zu spenden”, erklärt Gutmann.

Wie solche Reaktionen aus dem Umfeld bewertet werden, sei jedoch ganz individuell. Gutmann meint, was für die eine Frau hilfreich ist, ist für die andere Frau ein No-Go. Somit sei es wichtig, dass Betroffene in sich hineinhorchen und überlegen: Was ist für mich hilfreich? Was möchte ich nicht? Was schadet mir? Auch wenn sie meist nicht darüber reden möchten, sei es essenziell, dies klar mit dem Umfeld zu kommunizieren. Entweder direkt oder auch über eine dritte Person.

Gutmann sieht jedoch ein großes Problem darin, dass betroffene Frauen oft von der Gesellschaft die Botschaft oder den Auftrag bekommen, es dürfe ihnen nicht schlecht gehen. Dieses Unverständnis bringe Frauen in ein Spannungsfeld. Es ginge den Frauen schlecht, doch in ihrer Situation können sie sich nur schwer selbst helfen. Aber trotzdem würde ihnen das Recht abgesprochen werden, zu trauern und dass es ihnen schlecht gehen darf. Laut Gutmann müssten genau hierfür Mitmenschen sensibilisiert werden.

In einigen Fällen spricht das Umfeld die Situation gar nicht erst an. Dies ist, laut Gutmann, jedoch auch nicht immer schlecht. „Nicht darüber zu sprechen, ist für einige Frauen angenehm, weil sie das ohnehin nicht wollen – und für andere wieder sehr leidvoll und unerträglich”. Der Grund dafür: die Menschen im direkten Umfeld seien meist ebenfalls sehr berührt und nicht darüber zu sprechen, sei eine Abwehrreaktion. „In solchen Fällen hat man eigentlich mit Menschen zu tun, die sehr stark durch dieses Thema berührt sind – damit nur nicht umgehen können”, erklärt Gutmann.

Ebenfalls eine Abwehrreaktion: Die Kälte von Ärzt*innen, von denen viele betroffene Frauen berichten. Auch Christina fand es „richtig erschreckend, wie routiniert Ärzt*innen auf diese Diagnose reagieren”. Gutmann berichtet, dass diese Kälte immer etwas Leidvolles und oft nicht gut für Betroffene ist. Ärzt*innen würden jedoch nicht aus Grausamkeit so kalt reagieren, sondern diese seien hoch emotional und sehr betroffen. Doch sie würden eine emotionale Kälte entwickeln, damit sie ihren Job weiterhin machen können – also eine Art Selbstschutz.

Gutmann findet, dass hier Fortbildungen bezüglich Traumata hilfreich wären. Damit medizinisches Personal über den Umgang mit Betroffenen aufgeklärt wird.

Auch interessant

Was sich Christina für die Zukunft wünscht? Dass medizinisches Personal sensibler im Umgang mit Betroffenen wird, unmittelbar nach der Diagnose und in der Nachsorge. Aber auch eine aktivere Hilfestellung von Ärzt*innen wäre ihrer Meinung nach hilfreich.

Für Betroffene wünscht sie sich, dass immer mehr offen mit ihrem Schicksal umgehen können und „auch häufiger die Geschichten erzählt werden, die nicht ein vermeintliches Happy End haben.”