Mit dem Ballon nach drüben

Wie sah Ihre Kindheit in der DDR aus?

Ich denke, bis zu meinem 15. Lebensjahr war ich eher naiv und habe mich schon auch geborgen in der Familie und Schule gefühlt. Die Kindheit war sehr geprägt von Hobbys wie dem Lesen von Abenteuerbüchern, Drachensteigen, Blasrohr schießen. Auch die Fotografie war ein Riesenthema in meiner Kindheit und Jugend.

Wurde denn innerhalb der Familie über Politik gesprochen?

Also meine Eltern waren schon sehr kritisch eingestellt. Es wurde viel offen diskutiert, aber sie haben mich und meine Schwester nicht gegen den Staat aufgehetzt. Eher rieten sie uns dazu, uns unauffällig zu verhalten. In der DDR lief man Gefahr, sonst nicht das Abitur absolvieren zu können, geschweige denn später zu studieren.

Gab es auch etwas, was Sie in Ihrer Jugend bestärkt hat?

Mich haben die Rockbands der DDR sehr bestärkt. Die mussten ihre Texte ja so verschlüsseln, dass sie an der Zensur der Stasi vorbeigingen. Wir haben die Strophen dann decodiert und uns so von den Musikern verstanden gefühlt. Das hat das ganze System aushaltbarer gemacht.

Dennoch haben Sie ja sowohl Ihr Abitur als auch das Studium des Ingenieurwesens in der DDR erfolgreich abgeschlossen. Wie und wann kam es dann zu dem Fluchtversuch?

Ja, genau. Als wir, also meine Frau Petra und ich, anfingen, den Ballon zu bauen, waren wir 26 Jahre alt. Allerdings haben wir uns den Bau leichter vorgestellt. Wir arbeiteten zwei Jahre an dem Ballon. Auslöser für die Planung unserer Flucht gab es natürlich viele. Da waren der Frust und die Enttäuschung über zerschlagene Träume im beruflichen Kontext sowie auch die staatlichen Restriktionen. Die Politik schlief und wir wollten in die Ferne schweifen – der Ostblock war für uns aber schnell ausgereizt. Wir waren Mitte 20 und die Welt sollte hier für uns zu Ende sein? Das war keine Option.

Woher kam die Idee, einen Ballon zu bauen?

Schon als Kind liebte ich es, Drachen und Luftballons steigen zu lassen oder Blasrohr zu schießen. Später baute ich mit meinen Kollegen größere Heißluftballons aus Papier. Deshalb stand das Fluchtmittel schon früh fest. Außerdem hat es ja auch etwas Erhabenes, einfach mit einem Ballon über die Grenze zu hüpfen. Erhobenen Hauptes und mit viel Stolz wollten wir dem Staat beweisen, dass uns diese lächerliche Mauer überhaupt nicht beeindruckt.

Wie haben Sie diese Massen an Materialien besorgt, ohne aufzufallen?

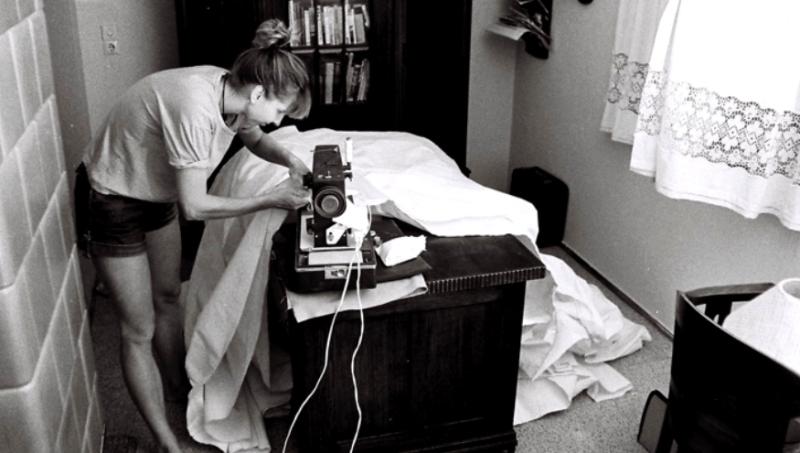

Das haben wir nicht heimlich gemacht. Bettlaken zum Beispiel waren nie Mangelware. Vor allem Mädchen und Frauen kauften sie in rauen Mengen, um daraus Kleidung zu nähen. Deshalb fiel es überhaupt nicht auf, zehn oder zwölf Bettlaken auf einmal zu kaufen. Genauso wenig wie das Latexbindemittel und die Gasflaschen. Durch die Schrebergärten, die sich in der DDR höchster Beliebtheit erfreuten, war das ganz normal und der Kauf wurde nicht mal registriert.

Wie verlief der Tag der Flucht?

Eigentlich waren die Bedingungen an dem Tag perfekt. Wir hatten 7 m/s Westwind, der Himmel war bedeckt und so luden wir unseren Ballon auf den Hänger und fuhren nach Thüringen. Dort gab es zwischen Sonneberg und Lauscha die topografische Besonderheit, dass Bayern wie ein Dorn nach Norden in Thüringen hineinragt. So würden wir von der ausgesuchten Waldlichtung starten und bei Westwind gen Osten fliegen und trotzdem im Westen landen können! Also idealerweise in Nordbayern, irgendwo zwischen glücklichen Kühen auf einer Alm.

Wie haben Sie reagiert als der Versuch scheiterte?

Also erstmal habe ich geheult. Der Schock war enorm. Uns war klar: Es ist jetzt einfach vorbei. Es hat keinen Zweck mehr. Ich meine, das waren zwei Jahre extremer Stress: Angst vorm Entdeckt werden, Angst vor der Flucht an sich – alles Albträume, die uns in den zwei Jahren begleiteten. Nach dem ersten Schock habe ich mich aber unglaublich lebendig gefühlt. Wir beide waren auch irgendwie erleichtert. Das Leben sollte jetzt weiter gehen. Uns hat keine Stasi entdeckt, wir sind nicht verletzt und unser Leben kommt wieder in geregelte Bahnen. Es hat sich so angefühlt, als würde die Durchblutung des Gehirns auf einmal wieder funktionieren – so viel Last ist von uns abgefallen.

Wie ging es dann weiter für Sie? Was wurde aus dem Ballon?

Wir hatten ja große Messer mit, mit denen wir eigentlich die Halteseile beim Start durchschlagen wollten. Damit haben wir dann diesen Klumpen an Stoff zerschnitten, der da traurig vor uns lag – es war wohl eher Matsch als Stoff. Den haben wir dann in viele Klumpen gewickelt und auf der Rückfahrt nach Dresden auf verschiedenen Müllhalden entsorgt. Genau wie die Gondel und den Brenner auch. Als wir zu Hause ankamen, hatten wir „nur” noch diese 20 Propangasflaschen im Anhänger und die habe ich dann später meinem Vater für den Gartengrill geschenkt.

Planten Sie dann einen neuen Fluchtversuch?

Wir haben überlegt, was wir jetzt machen. Wir mussten diesen Schock erst einmal verarbeiten. Am 2. November hat die Tschechoslowakei ihre Grenzen zu Bayern aufgemacht, weil die DDR-Flüchtlinge dort mit so einer Wucht nach Böhmen geströmt sind, dass die Prager Botschaft gar keinen Platz mehr hatte. Da war also dann die erste Grenze offen. Wir packten unsere Motorräder und flohen „ganz normal” über die grüne Wiese. Am 8. November sind wir bei schönstem Motorradwetter gestartet und Richtung Böhmerwald gefahren.

Das Ironische daran war ja, dass die Mauer schon einen Tag später fiel. Was hat das mit Ihnen gemacht?

Oh ja... da haben wir uns schon alle ein bisschen verarscht gefühlt. Am Abend, als wir in der Kaserne zusammensaßen und von Günter Schabowski, dem damaligen Pressesprecher der SED, hörten, dass das ständige (Aus)reiseverbot „sofort, unverzüglich” aufgehoben sei, ging ein Raunen durch die Kaserne. Trotzdem haben wir nichts bereut.

Wie kamen Sie dann im Westen an?

Wir haben uns in Wertheim angesiedelt, einer Provinzstadt in Baden-Württemberg zwischen Aschaffenburg und Würzburg. Ingenieure wurden damals händeringend gesucht und so hatten wir kein Problem damit, Fuß zu fassen in unserer neuen Heimat. Das war wie ein Paradies für uns. Anders verhielt es sich mit unseren Mitmenschen. Die Leute in Unterfranken waren sehr zurückhaltend. Uns begegneten viele Vorurteile und teilweise auch echt dumme Fragen. Die wussten absolut nichts von der DDR. Gleichzeitig fehlte aber auch das Interesse und die Offenheit ihrerseits.

Das Thema „Freiheit” hat Sie ihr ganzes Leben beschäftigt. Ich kann mir vorstellen, dass das aufgrund Ihrer Vergangenheit einen erhöhten Stellenwert besitzt. Was bedeutet Freiheit heute für Sie?

Naja, da habe ich ja gerade ein Problem jetzt, wenn ich die Nachrichten höre. Ich bekomme echt die Krise, wenn ich mir die nächsten Wochen so vorstelle – immer wieder im Lockdown. Genau dagegen bin ich ja allergisch. Freiheit bedeutet für mich, dass man das Individuum über die gesellschaftlichen Bedürfnisse stellt. Das heißt: Ich bin mir selber näher als der Staat oder anders formuliert, der Staat wünscht sich was von seinen Bürgern und sie machen etwas anderes, folgen ihrer ureigensten inneren Stimme. Und genau das ist jetzt das Problem in der Pandemie. Man merkt: Hier ist eine Obrigkeit da, die will mich irgendwie einspuren. Da merke ich, dass mir Freiheit enorm wichtig ist und dass auch unsere Ballonflucht diesem Freiheitsdrang entsprang.