„Ja, ich will!“

Ja, ich will.

Triggerwarnung: Dieser Beitrag beinhaltet belastende Themen wie Gewalt, schwere Depression und Suizidabsichten.

„Ja, ich will!“ Seine laute, entschlossene Stimme füllt den ganzen Raum. Auch draußen hören die Menschen, dass Marcel seiner lieben Corona soeben das Eheversprechen gegeben hat. Dann kommt der große Augenblick, auf den er schon lange gewartet hat: Er darf die Braut jetzt küssen. Marcel wäre nicht Marcel, wenn er es nur bei einem kurzen Kuss belassen würde. Voller Leidenschaft und Hingabe schließt er seine Liebste in seine schützenden Arme und… der Kuss dauert eine halbe Minute. Um sie herum jubelt es, doch davon kriegen die beiden frisch Vermählten kaum etwas mit. Für sie gibt es in diesem Moment nur sie beide. Vor allem in der ersten Sitzreihe fließen die Tränen: Dass ihr Sohn schon sehr bald mit einer Frau am Altar stehen wird, hätten seine Eltern noch ein paar Monate zuvor wohl eher für ein Märchen gehalten. Ein Märchen, das viel zu schön ist, um wahr zu sein. Dieses viel zu schöne Märchen ist nun wahr geworden: Marcel lebt. Heute ist er 24 Jahre jung, verheiratet, studiert Evangelische Theologie auf Pfarramt und möchte Missionar werden.

Alles für den Sport

Acht Jahre zuvor. Marcel sitzt am Essenstisch. Mit ihm seine drei Brüder. Es gibt proteinreichen Thunfischsalat, denn schließlich sitzen hier vier Sportler am Tisch. An den Wänden im Wohnzimmer hängen überall Medaillen von gewonnenen Wettkämpfen. Ihr Ruf eilt den vier Geschwistern voraus: Woran sie auch teilnehmen – sportlich kann ihnen niemand das Wasser reichen. Doch wenn es um die vielversprechende sportliche Karriere geht, ist Marcel zum Hoffnungsträger in der Familie geworden. Als Triathlet trainiert er vierzig Stunden die Woche. Sein Sportinternat in Freiburg bereitet ihn auf die großen Wettkämpfe vor: Bezirksmeisterschaften, Regionalmeisterschaften, Landesmeisterschaften, Bundesmeisterschaften, Olympia. Marcel möchte sie alle gewinnen. Alles oder nichts. Wenn jemand das Zeug dazu hat, dann er. Er trainiert hart. So hart, dass ihm jede Einheit wehtut. Jedes Mal, wenn er kurz davor ist aufzugeben, meditiert er über die einstigen Worte des Boxer-Ausnahmetalents Muhammad Ali: „I hated every minute of training, but I said: ‚Don´t quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion.‘“ Dann stößt er sich wieder vom Beckenrand ab und schwimmt noch eine Bahn. Und noch eine.

Mit siebzehn hat Marcel sein erstes Burnout. Drei Monate muss er stationär in der Klinik behandelt werden – keine Kraft für Schule und erst recht keine Kraft für Leistungssport. Eins aber hat Marcel: Zeit, um nachzudenken. Will er so die nächsten zehn Jahre leben? Trainieren, bis er umfällt? Ist es das wirklich wert?

Alles für die Musik

Mehr als drei Monate sind vergangen. Marcel ist mittlerweile wieder auf den Beinen und auf dem Weg zum Training. Ihm fällt eine Frau auf. Sie trägt Kopfhörer, hört also offenbar Musik. Er beobachtet, wie sie ihre Augen schließt und komplett in ihre Musik eintaucht. Plötzlich strahlt sie über das ganze Gesicht. Marcel ist so etwas fremd. Er weiß gar nicht, wie das geht: glücklich sein. Wenn er eins weiß, dann, dass er alles dafür geben würde, einem Menschen und letztendlich auch sich selbst so ein Lächeln auf das Gesicht zu zaubern. Offensichtlich ist es die Musik, die die Frau so glücklich macht. Immer wieder muss Marcel an diese Frau denken und entwickelt ein besonderes Interesse für Rapmusik. Dabei lässt er sich insbesondere von Gangster-Rap-Musikvideos beeinflussen und beginnt, Drogen zu konsumieren und Spielotheken aufzusuchen. Nach seinem damaligen Verständnis gehörte es nämlich zur Identität eines Gangster-Rappers, Drogen zu nehmen und sich in Spielotheken aufzuhalten. Marcel träumt zunehmend davon, selbst Gangster-Rapper zu werden und beschließt, sein Leben der Rapmusik zu widmen. „Doch wie soll man mich als Gangster-Rapper ernst nehmen, wenn ich wohlbehütet im Sportgymnasium vor mich hin lebe und nichts von der wahren Welt da draußen zu sehen bekomme?“, denkt er sich. „Womit will ich dann meine Rap-Lyrics füllen? Ich möchte etwas erleben, das mich inspiriert!“

Schnell ist der Entschluss gefasst, nach London zu gehen. Dort gibt es mehr als genügend Tonstudios, in denen er seine Songs aufnehmen kann. Ein letztes Mal geht er mit seiner Familie in den Urlaub, um sich danach für längere Zeit von ihnen zu verabschieden. Von seinen Plänen erzählt der damals schon volljährige Marcel seinen Eltern aber nichts. Die erfahren von seiner Entscheidung erst in seinem 13-seitigen Abschiedsbrief. Als sie diesen jedoch schließlich finden und lesen, sitzt Marcel bereits im Flieger nach London. Die drei Nächte davor hat er aus Spargründen in einem Busch am Stuttgarter Flughafen geschlafen, weil er es kaum erwarten konnte, endlich nach London zu fliegen. Nachdem er sein Triathlonrad vertickt hat, um in London ein kleines finanzielles Startkapital zu haben, gibt er während der drei Tage am Flughafen das gesamte Geld für Spielotheken und Zigaretten aus. Somit geht es für ihn mit null Cent in der Tasche nach London. Kurz vor seiner Abreise trifft ihn bereits ein schlechtes Omen: Er wird von der Polizei auf Drogen untersucht. Ein Glück, dass er zu dem Zeitpunkt nicht high ist und alle Drogen bereits aufgebraucht hat – Cannabiskonsum ist für ihn keine Seltenheit, worüber sowohl seine Familie als auch einige seiner Freunde schon damals Bescheid wissen.

Marcel ist stolz, dass er sich zu diesem Schritt überwunden hat und steckt voller Tatendrang. Er möchte in der Rap-Szene radikal aufräumen. Er wird wütend, wenn er darüber nachdenkt, wie prahlerisch und verschwenderisch erfolgreiche Rapper*innen mit ihrem Geld umgehen. Sein Ziel steht fest: Wenn er erstmal so richtig zu Geld gekommen ist, möchte er das Meiste davon an Bedürftige spenden. Vielleicht entsteht dadurch ja eine mediale Kettenreaktion und andere wohlhabende Menschen machen es ihm gleich – zumindest hofft er das.

Es dauert nicht lange, bis Marcel realisiert, dass sein Traum in nahezu unerreichbarer Ferne liegt. Da er kein Geld hat, muss Marcel die Nächte auf der Straße verbringen. Noch kann er nicht wie erwünscht selber Musik machen, weil er sich die teuren Tonstudios in London nicht leisten kann. Wenigstens knüpft er aber in der Drogenszene Londons erste Kontakte zur Gangster-Rap-Musikszene. Für genau diese Musik ist Marcel bereit, All-In zu gehen. So schnell wird er nicht aufgeben. Er hat auch schon einen Plan, wie er seine leeren Taschen mit Geld füllen kann: à la Robin Hood. Von den Reichen stehlen und den Armen geben. Da er sein Geld eines Tages ohnehin spenden will, ist Marcel fest davon überzeugt, dass Gott seine kriminellen Taten schon irgendwie segnen wird. So kann es ja nur gut werden. An Gott glaubt er, nur sollte dieser Gott lieber nicht im Detail erfahren, wie genau er es anstellen möchte…

Die Chicken Wings im amerikanischen Restaurant haben Marcel gutgetan. Seit gestern Morgen hat er nichts mehr gegessen. Geld hat er keins, also macht er sich möglichst unauffällig aus dem Staub – eine Überlebensstrategie, die bis jetzt immer funktioniert hat. Klagt ihn sein Gewissen an, kontert er mit 2Pacs Worten: „I ain´t never did a crime I ain´t have to do.“ Schon fühlt er sich besser. Im Supermarkt lässt er regelmäßig heimlich Lebensmittel mitgehen, um über die Runden zu kommen. Fünf Stunden läuft er einem Ehepaar hinterher, bringt es aber dann doch nicht übers Herz, ihr Portemonnaie zu stehlen. Es muss einen anderen Weg geben.

Auch interessant

„Hazetown“: ein inoffiziell von den Londoner Drogengangs als „Nebelstadt“ bzw. „vernebelte Stadt“ bezeichnetes Drogenviertel in London

Crack: eine synthetische Droge, die Kokain enthält

„Line“: im Slang der Londoner Drogengangs eine Untergruppe innerhalb einer Drogengang

Crackhead: Begriff für eine Person mit einer schweren Sucht nach Crack-Kokain

„Corner Stores“: im Londoner Gang-Slang die Bezeichnung für kleine Läden in verwinkelten Gassen, die mit Drogendealer*innen kooperieren

„Runner“: Bezeichnung in der Londoner Drogenszene für die Person, die Drogen zum Kunden bringt

„Trap“: das von Londoner Drogengangs verwendete Wort für ein Gebiet, in dem Drogen umgeschlagen werden, wobei eine Drogenübergabe nur dort stattfindet, da ansonsten die Gefahr besteht, entdeckt zu werden

„Food“: im Londoner Gangkontext die gängige Bezeichnung für Drogen-Nachschub

Schließlich kommt Marcel mit einer Gang aus dem sogenannten Hazetown in Kontakt, die mit Crack und Heroin dealt. Auch regelmäßige Überfälle auf Casinos und Handyläden gehören zu ihrem Tagesgeschäft. Die Gangs in „Hazetown“ sind so gefährlich, dass sich Polizist*innen nur mit schweren Waffen in ihre Nähe trauen. Marcel blendet dies allerdings aus. Für ihn zählt nur, dass er so schnell wie möglich Geld verdienen muss. So übernimmt er mit der Zeit immer mehr Aufgaben in der „Line“: Sowohl in der Fußgängerzone als auch mit einem gestohlenen Truck observiert er potenzielle Opfer, die für einen Überfall in Frage kommen. Schlägt ein Crackhead Polizei-Alarm, versteckt Marcel das Crack und Heroin in „Corner Stores“. In der Regel führt Marcel sechs unterschiedliche Handys mit sich, mit denen er Kund*innen anruft und sie über das Versteck ihrer weißen Ware informiert. Am gefährlichsten ist jedoch seine Aufgabe als „Runner“ im „Trap“: Er ist dafür verantwortlich, die Ware zum*zur Kund*in zu bringen, dabei möglichst alle Überwachungskameras zu meiden und nach der Übergabe gleich zum*zur nächsten Kund*in zu rennen – denn Zeit ist Geld. Hierbei kommt es nicht selten zu Angriffen der Crackheads auf ihn. Was Marcel dann macht? Wegrennen. Schließlich ist er ja Triathlet und lässt all seine Verfolger*innen hinter sich.

Wenn er Glück hat, sind die Crackheads ab und zu auch nett zu ihm und besorgen ihm eine Unterkunft, frische Klamotten, Lebensmittel und – klar – Crack und Heroin. Irgendwie muss man dem ganzen Druck ja auch standhalten können. Das Prinzip ist simpel: Wenn Marcel überlebt, kriegen die Crackheads die Droge, ohne die sie nicht leben können. Nichts in dieser Gesellschaft ist geschenkt. Niemand kann sich so etwas leisten. Niemand, außer dem Boss. Er kriegt das größte Stück vom Kuchen ab. Zwar verdient Marcel 4.000 Pounds pro Tag, davon geht aber die Hälfte für „Food“ drauf und den größten Teil der anderen Hälfte beansprucht der Boss für sich. Die restlichen Krümel dürfen sich dann Marcel und die anderen sechs Leute aus der „Line“ untereinander aufteilen. Hat man Pech, wird einem auch das Letzte noch genommen, weil ein „Line“-Mitglied das Messer zückt. „Die würden mich auch für 20 Pounds abstechen. Dabei würden sie nicht mal mit der Wimper zucken“, weiß Marcel. „Denen geht es nur ums Geld, denn ‚money can buy drugs‘. Mit ihnen muss man umgehen wie mit Tieren.“ Was heißt das für Marcel? Wie kann er verhindern, die Gazelle zu sein, die sich der Gepard holt? Zum Selbstschutz trägt er immer eine Waffe bei sich. Unter keinen Umständen möchte er sich vorstellen, diese jemals benutzen zu müssen. „Damit es erst gar nicht so weit kommt, muss ich äußere Stärke zeigen – wenn es sein muss bluffen.“ Marcels Überlebensstrategie besteht darin, so aggressiv wie möglich zu wirken, indem er beispielsweise nur noch schreit anstatt normal zu sprechen. Wenn er sich nämlich keinen Respekt verschafft, rauben ihn die Leute aus der Drogenszene ohne zu zögern aus. Nicht selten wird bei solch einem Raubüberfall das Messer nicht nur zur Drohung gezückt, sondern auch tatsächlich eingesetzt. Warum sind diese Menschen so süchtig nach Crack und Heroin und gehen dafür über Leichen? „Weil sie eine Sehnsucht haben, die nicht gestillt worden ist. Sie haben ein verletztes, kaputtes Herz.“ Marcel hat Mitleid mit den Crackheads. Gleichzeitig weiß er: Es geht um Leben und Tod.

„Die würden mich auch für 20 Pounds abstechen.“

Das Einzige, was Marcel noch am Leben hält, ist sein Traum. Der Traum, dass er eines Tages genügend Geld gespart hat, um sich ein Tonstudio leisten zu können, in dem er seine Rap-Songs aufnehmen kann. Dann – so redet er sich immer wieder ein – kann und wird er ein für alle Mal Schluss mit dem Dealen und eigenen Drogenkonsum machen. Bis dahin muss es irgendwie weitergehen. Am besten mit Überfällen, denn da erwartet einen der wahre Jackpot. Doch es sollte ganz anders kommen:

Nachdem Marcel nun selbst zum Opfer eines Überfalls wurde, von dem die Polizei nichts mitbekam und bei dem er nur knapp mit dem Leben davonkam, ist er schließlich am Ende seiner Kräfte angelangt. Zuerst kontaktiert er seinen älteren Bruder, dann seine Eltern. Zwei Monate später empfangen sie ihn mit offenen Armen am Stuttgarter Flughafen. Was Marcel aus London mitbringt: nichts. Kein Drogengeld. Das war die einzige Bedingung, die ihm seine Eltern vor seiner Rückkehr gestellt haben. Marcel fühlt sich zutiefst schuldig, weil er mit wortwörtlich nichts in der Tasche nach Hause kommt. Ein Monat, nachdem er seine Gang verlassen hat, wandert diese ins Gefängnis, wie er von Bekannten aus der Londoner Drogenszene über Social Media erfährt. Ein Ort, vor dem auch er nicht verschont geblieben wäre, hätte er sich noch einen Monat länger in London aufgehalten.

Während er seiner Mutter zuliebe das Abitur nachholt, schreibt er an seinen eigenen Rap-Texten weiter. Jetzt hat er ja etwas erlebt, das er der Welt erzählen kann – als „K9“. Nachdem er einige seiner Songs aufgenommen hat, veröffentlicht Marcel sein erstes Musikvideo:

Drei Jahre später. Innerhalb kürzester Zeit hat Marcel 30 Kilo zugenommen und bringt damit 100 Kilo auf die Waage. Er ist das Muskelpaket schlechthin. Seinen Lebensunterhalt verdient Marcel als selbstständiger Fitness- und Schwimmtrainer. Er ist verliebt: in Gras. Dieses ermöglicht es ihm, ohne Hemmungen auf Menschen zuzugehen – ohne Gras undenkbar.

Marcel ist nur einer von vielen jungen Erwachsenen in Deutschland, die bereits mit illegalen Drogen in Kontakt gekommen sind: Unter den 18- bis 25-Jährigen ist es fast jeder Zweite.

Noch immer träumt Marcel davon, als Rapper groß rauszukommen. Allmählich aber realisiert Marcel, dass er es ohne die Unterstützung eines namhaften Plattenlabels nicht weit in seiner Rap-Karriere bringen wird. Und selbst, wenn er es wie durch ein Wunder schaffen sollte, wird ihn der Reichtum auch nicht glücklich machen. In einem seiner Songs schreibt er: „I know for a fact that a lambo ain´t gonna make me happy.“ Für Marcel bricht ein ganzes Weltbild zusammen. Schon während seiner psychisch sehr belastenden Zeit in London hatte er mit einer schweren Depression zu kämpfen. Diese nimmt nun drastischere Dimensionen an: Verzweifelt macht er sich wieder auf den Weg nach London, um seinem Traum eine letzte Chance zu geben. Dort wird ihm heimlich die Knast-Droge „Spice“ angedreht, welche tödlich sein kann. Es sollten die schlimmsten acht Stunden in Marcels Leben werden: Sein ganzer Körper brennt und plötzlich findet er sich auf den Bahngleisen wieder. Das Einzige, was er während seines Nahtoderlebnisses noch von außen wahrnehmen kann, sind die hektischen Stimmen der Menschen, die ihm in letzter Sekunde das Leben retten.

„I know for a fact that a lambo ain´t gonna make me happy.“

Voller Scham und Schuldgefühle kehrt Marcel zum zweiten Mal nach Hause zurück. Zu dem Zeitpunkt hat er wahrscheinlich schon seit mehr als vier Jahren nicht mehr richtig gelacht. Es kommt zum zweiten Burnout. Dieses ist noch extremer und dauert noch länger als das vor ein paar Jahren: Vier Monate lang verbarrikadiert sich Marcel in seinem dunklen schimmligen Zimmer. In dieser Zeit ist er Analphabet. Es geht einfach gar nichts mehr. Die Depression legt sich wie ein dunkler Schatten über seinen Alltag. So jedenfalls empfindet es Marcel. Er kann den Tag nur überstehen, weil er weiß: Am Abend ist es vorbei.

Mit seiner Depression steht Marcel stellvertretend für rund 16 Prozent der deutschen Bevölkerung. Umgerechnet sind dies fast zwei von zehn Menschen, die im Laufe ihres Lebens mindestens einmal an einer Depression erkranken. Damit gehört die Depression zu den häufigsten psychischen Erkrankungen in Deutschland und wird daher auch oft als Volkskrankheit bezeichnet.

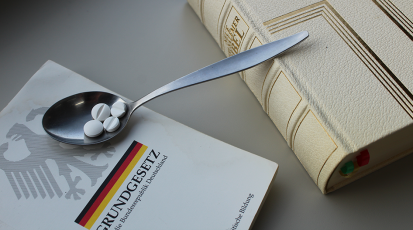

Bei Marcel mündet die Depression schon seit Langem in Suizidgedanken – bis zu 70 Prozent aller depressiven Menschen haben solche Gedanken. Jeden Tag erkundigt sich Marcel mehrmals im Internet, wie er sich am schmerzlosesten umbringen kann. Er versucht es zunächst mit einer Überdosis an Drogen und Schmerztabletten. Als dieser Plan nicht aufgeht, setzt er sich ins Auto und wartet auf der Landstraße, bis kein Gegenverkehr mehr kommt. Dann drückt er das Gaspedal bis zum Anschlag runter und kann gerade noch verhindern, dass er das Lenkrad umreißt und gegen einen Baum rast. Viele Male hält er an einer Brücke an und stellt sich auf das Geländer. „Heute nicht“, denkt er sich, „aber morgen. Morgen komme ich wieder.“

Wie aus dem Nichts erfährt Marcel über anonyme Kontakte von der Möglichkeit, 100.000 € Schwarzgeld bei einem Raubüberfall in Bonn zu erbeuten. Vielleicht kann er damit ja wenigstens ein Musikstudium finanzieren und so doch noch irgendwie den Sprung ins professionelle Rap-Business schaffen. Er befindet sich schon auf halber Strecke dorthin, dann kehrt er wieder um und erfährt später auch nicht, ob der Einbruch tatsächlich stattgefunden hat oder nicht. Das neue Tattoo an seinem Hals hat ihn zum Umdenken gebracht: ein Kreuz. Gott würde es bestimmt nicht gutheißen, wenn er den Tresor dieses Hausbesitzers leerräumt. Also macht sich Marcel erneut auf den Weg zur Brücke und ist fest entschlossen: Diesmal springt er. All das, für das er alles gegeben und alles aufgegeben hat, ist plötzlich nicht mehr erreichbar. „Für was lohnt es sich dann noch zu leben?“, fragt sich Marcel.

„Für was lohnt es sich dann noch zu leben?“

Auf der Brücke wird es für Marcel plötzlich hell. Er persönlich erlebt diese Helligkeit so stark, dass er sich sicher ist, solch eine Helligkeit noch nie zuvor gesehen zu haben – selbst nicht am hellsten Sommertag. Marcel lässt dieses persönliche Erlebnis umso mehr auf sich wirken und so sind die Laternenlichter für ihn auf einmal keine Laternenlichter mehr, sondern Engel. In Marcels Herz ist plötzlich alles so friedvoll, so ruhig, so perfekt. Dann fühlt es sich für Marcel so an, als würde er eine sanfte und wohltuende Stimme hören, die ihm liebevoll sagt: „Marcel, mein Kind. Warum willst du dich umbringen? Ich habe dich doch lieb.“ In diesem Moment ziehen binnen weniger Sekunden all die Jahre an Marcels geistigem Auge vorbei, in denen er sich das Leben nehmen wollte. Kurz darauf verspürt er eine tiefe Liebe, die sein Herz erfüllt und warm werden lässt. Aus dieser Liebe heraus kommt er zu einer endgültigen Entscheidung: „Ja, ich will leben.“

„Ja, ich will leben.“

Alles für Gott

Knapp drei Jahre später. Marcel ist wieder mit seinem Auto unterwegs. Auf einmal steigt Rauch aus der Motorhaube empor. Ein rotes Warnsignal leuchtet auf dem Tacho auf. Der alte Citroën kommt zum Stehen. Marcel schaltet den Motor ab, schließt seine Augen und betet: „Danke Gott, dass du mir eine Lösung aufzeigen wirst. Amen.“ Das gesagt, zückt er sein Handy und beginnt auf dem Schwarz-Weiß-Bildschirm nach Notrufnummern zu suchen. Egal, was ihm im Alltag widerfährt – ob Großes oder Kleines –, Marcel tankt immer zuerst bei Gott auf. Eineinhalb Stunden später kommt der Abschleppdienst. Dieser hat den schrottreifen Wagen in null Komma nichts auf die Laderampe befördert und möchte sich eigentlich schon wieder vom Acker machen, da fängt Marcel ein Gespräch mit ihm an: „Wissen Sie, dass Jesus Sie liebt?“ Der Mann vom Abschleppdienst lässt Marcel wissen, dass er seinen Kindern tatsächlich jeden Abend vor dem Schlafengehen eine Gute-Nacht-Geschichte vorliest und zwar eine aus der Bibel. Es dauert nicht lange, da legt Marcel auch schon seine Hand auf die Schulter des Mannes und gemeinsam beten sie, bevor er wegfährt.

Jeden Samstag schlendert Marcel durch die Straßen von Basel, wo er aktuell mit seiner Ehefrau Corona wohnt. Nicht, um zu shoppen. Ihm fällt ein hinkender älterer Herr auf, der von seiner Frau gestützt wird. Ohne zu zögern, geht Marcel auf diesen Mann zu und fragt ihn: „Entschuldigung. Darf ich für Sie beten? Auch wenn Sie es zurzeit vielleicht nicht spüren – ich versichere Ihnen: Jesus liebt Sie.“

„Jesus liebt Sie.“

Für Marcel besteht kein Zweifel: Das damals auf der Brücke, sein Retter, war Gott. Wie dieser Gott ist, beschreibt Marcel voller Überzeugung: „Ein Gott, der mich – ganz gleich, was ich getan habe – bedingungslos liebt. Ein Gott, der mich nicht richtet, sondern aufrichtet. Ein Gott, vor dem ich nichts verbergen muss, weil Er ohnehin über alles Bescheid weiß und mein gebrochenes Herz sieht.“

„Ein Gott, der mich nicht richtet, sondern aufrichtet.“

Entscheidend für seinen radikalen Lebenswandel hin zum Positiven war, dass sein Glaube stetig gewachsen ist. Und das seit dem Ereignis, welches Marcel als Begegnung mit Gott bezeichnet. Er läuft nun nicht mehr seinen eigenen Gelüsten nach, sondern den biblischen Werten, welche er in seinem Leben mehr und mehr kultivieren möchte. Das hat laut Marcel alles verändert: „Früher konnte ich Menschen nie wirklich umarmen, heute drücke ich jeden einfach mal eine halbe Minute lang. Früher konnte ich nie von Herzen lachen, heute strahle ich jedes Mal, wenn ich von Gottes Wirken in meinem Leben erzähle. Früher bin ich nie zur Ruhe gekommen und wollte immer höher hinaus, heute habe ich zu Frieden und Dankbarkeit im Glauben gefunden.“

„Früher konnte ich Menschen nie wirklich umarmen, heute drücke ich jeden einfach mal eine halbe Minute lang.“

Nicht nur Marcel hat dank des Glaubens wieder zu einem erfüllten Leben zurückgefunden: Zahlreiche Studien belegen, dass der Glaube eine positive Auswirkung auf die allgemeine Gesundheit von Menschen haben kann, die sich in einer schweren Lebenskrise befinden. Nicht wenige von ihnen haben in solch einer Situation Halt im Glauben gefunden. Ob man sich auf Gott einlassen möchte, muss allerdings jede*r für sich entscheiden.

Marcel hat sich für ein Leben mit Gott entschieden und – wie er sagt – endlich im Glauben das gefunden, wonach er all die Jahre gesucht hat: Liebe. Beziehung. Lebenssinn. Gott hat ihm all dies geschenkt – daran glaubt er. Marcel hat nun eine ihn über alles liebende Ehefrau an seiner Seite, die ihn stützt und auffängt. Genauso hat er durch den Glauben wahre Freund*innen gefunden, wie er immer wieder betont. Nie wird er es seiner Familie vergessen, dass sie ihn mit offenen Armen empfangen hat, nachdem er ihr für lange Zeit den Rücken gekehrt hat. Nicht nur einmal. Er war der verlorene Sohn, doch jetzt ist er wiedergefunden. Gerne vergleicht Marcel seine Geschichte mit dem Gleichnis des verlorenen Sohns in der Bibel. Je mehr er in ihr liest, umso klarer wird es für ihn: „All dies sind Gaben des Himmels, für die es sich lohnt, zu leben. Alles hinzugeben. Für die Liebe. Ja, ich will dir folgen Gott.“

„Ja, ich will dir folgen Gott.“

Anmerkung: Marcel Langjahr und der Autor pflegen eine tiefe freundschaftliche Beziehung. Die Inhalte beruhen auf Aussagen von Marcel Langjahr. Sie spiegeln seine persönlichen Erfahrungen, Überzeugungen und Einschätzungen wider.