Alleine unter vielen

Wenn man das GPZ der Evangelischen Gesellschaft (eva) in Stuttgart-Birkach betritt, befindet man sich sofort in der dazugehörigen Tagesstätte: Ein großer Tisch mit verschiedenfarbigen Stühlen steht in der Mitte, eine kleine Besucherbibliothek und zwei Schaukelstühle laden zum Lesen ein. Es ist zehn Uhr morgens, die ersten Patienten sind schon da oder kommen gerade herein. Zwei Männer setzen sich an den Tisch und besprechen das Mittagessen für heute: Spaghetti Carbonara und einen gemischten Salat soll es geben.

Teilhabe nur im geschützten Raum

Menschen, die nach Stuttgart-Birkach kommen, sind psychisch erkrankt. Einige leiden zusätzlich noch an einer körperlichen Behinderung. Der Sozialpsychatrische Dienst (SPDI) gehört zum Angebot der Gemeindepsychatrischen Dienste. Um die 370 Patienten betreut er in Birkach zurzeit. „Stuttgart investiert viel Geld in Zentren und Dienste für die Patienten. Ich glaube, dass wir da wirklich weit sind“, erklärt Rosel Tietze. Sie arbeitet beim Sozialamt der Stadt Stuttgart als Sozialplanerin. Das zeigt sich auch im Vergleich zu anderen Städten Baden-Württembergs: Stuttgart betreut die meisten Menschen mit psychischen Erkrankungen in sozialen Einrichtungen.

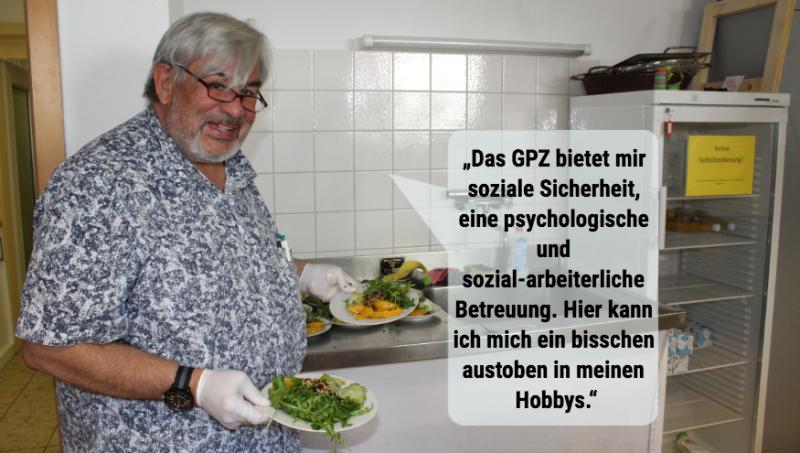

Udo Walkowski geht regelmäßig in das GPZ. Vor zehn Jahren wurde er aufgrund einer Herzerkrankung arbeitslos. „Das Gefühl, nutzlos zu sein, wurde für mich so stark, dass ich die Tage fast nur noch daheim verbrachte“ , erzählt der 53-Jährige. Seitdem er das GPZ besucht, sei das anders: In der Tagesstätte kocht er einmal wöchentlich für die Patienten, so auch heute. Als Mitglied des Inklusionsvereins der eva, vermittelt er als Ansprechpartner zwischen ihnen und dem Personal.

Ähnlich geht es Wolfgang Baldensperger. „Ich habe keinen Beruf und bin finanziell abhängig“ , schildert der 63-Jährige. Im GPZ sei er unter Leuten und habe gute Bekannte und Freunde gefunden. Mit ihnen kann er kochen, so wie heute — zusammen mit Udo.

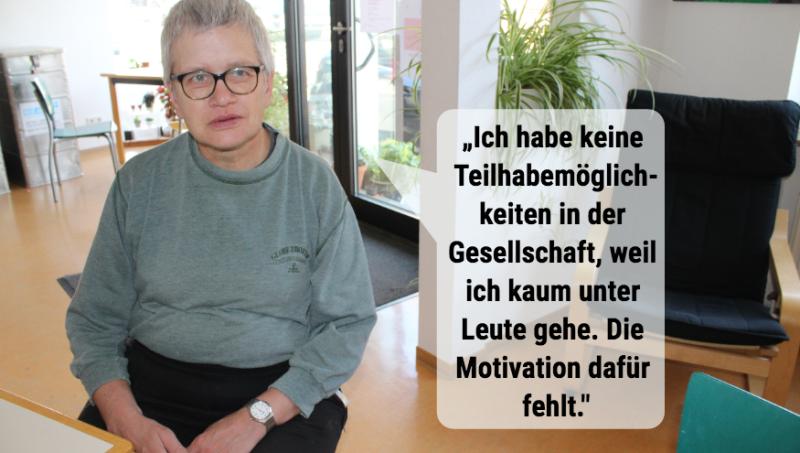

Carmen Kittelberger berichtet, dass sie das gesellschaftliche Zusammenleben meide. Sogar im GPZ falle es der 60-Jährigen schwer, sich unter Leute zu mischen: Alle vier bis sechs Wochen geht sie zum Beratungsgespräch, ansonsten nutze sie keine weiteren Angebote. „Vor zehn Jahren war ich mal beim Malen, aber das hat sich so im Sande verlaufen“, sagt sie nur kurz.

Zu den Patienten des GPZ zählt auch Manfred Krämer. Bevor der 67-Jährige vor fünf Jahren nach Stuttgart zog, lebte er in Dortmund. „Das waren neuneinhalb Jahre Einsamkeit, die ich dort verbracht habe. Die prägen und da komm' ich nicht heraus“ , klagt der Rentner. Durch das GPZ habe sich diese Situation etwas gebessert: Hier kommt er her, wenn ihm zu Hause mal wieder die Decke auf den Kopf fällt. Besonders schätze er die Mitarbeiter, mit denen er über alles reden könne.

Außer den Betreuern des GPZ fehle ihm der Bezug zur Gesellschaft. Zu Hause hat er seinen Computer und eine Bibliothek von über 460 Bänden. „Hauptsache, der Kamerad da oben schläft nicht ein“, erzählt er und deutet auf seinen Kopf.

Laut Sozialplanerin Tietze seien dies keine Einzelfälle: „Häufig sind chronisch psychisch kranke Menschen einsam und oft ist so ein GPZ der einzige Kontakt nach außen.“ Die Zentren würden zwar versuchen, sie in die Gemeinde miteinzubeziehen, aber man könne das niemandem aufzwängen — weder den Gemeinden noch den Patienten.

Exklusion: Menschen mit einer Behinderung werden von der Gesellschaft ausgeschlossen.

Integration: Außenstehende Menschen werden in die Gesellschaft eingegliedert, müssen sich anpassen.

Inklusion: Alle Menschen werden von vornherein als fester Bestandteil der Gesellschaft betrachtet und können selbstbestimmt und gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen.

Das Recht auf Inklusion

Heike Schmid-Mühlig arbeitet seit drei Jahren im SPDI Birkach. Hier berät sie die Patienten. „Zu festgelegten Terminen kommen sie ins Zentrum oder ich mache Hausbesuche bei ihnen“ , schildert die 53-Jährige. Ihr ist es sehr wichtig, dass die Patienten die Möglichkeit haben, Inklusion zu leben und dabei auch unterstützt werden. Hier spricht sie aber nicht von Integration, sondern ganz klar von deren Inklusion ins gesellschaftliche Leben: Viele bringen diesen Begriff fälschlicherweise nur mit körperlich und geistig behinderten Menschen in Verbindung. Laut der UN-Behindertenrechtskonvention von 2009 ist aber jeder dazu berechtigt, an der Gesellschaft teilzuhaben.

Zusammenleben als Utopie

Deshalb hat die eva von 2014 bis 2017 das „Projekt Inklusion“ zusammen mit dem bhz Stuttgart, einer Einrichtung für behinderte Menschen, gestartet. Hierfür wurde ein Konzept zum Thema Freizeitgestaltung für Menschen mit und ohne Handicap erstellt. Das theoretische Ziel dabei war: Die Teilnehmer sollten auch nach Projektende weiterhin zusammen verschiedene Angebote besuchen, damit sich nachhaltige Verbindungen festigen. Laut Schmid-Mühlig bleibe es aber deshalb ein theoretisches Ziel, weil die Ergebnisse nicht ganz so zufriedenstellend seien. Nach Projektende seien zwar inklusive Sportvereine und Gottesdienste geblieben, jedoch nur in abgespeckter Version. Vielen Patienten fehlte der Antrieb, weiterhin an den Angeboten teilzunehmen.

Ein Teil unserer Gesellschaft

Das Projekt Inklusion steht nicht mehr auf der Agenda des GPZ. Jedoch sollen auch in Zukunft solche Aktionen der eva stattfinden, erklärt Schmid-Mühlig: „Alle Projekte, die wir zu dieser Thematik durchführen, sind ein stückweit inklusiv angedacht.“

Die Inklusion von psychisch Erkrankten mag als Utopie daherkommen, weil sie nicht leicht umzusetzen ist. „Es stellt sich die Frage, ob es Inklusion in ihrer originären Form überhaupt geben kann und sie von allen Beteiligten der Gesellschaft gewollt und verstanden wird“, ergänzt die Sozialpädagogin. Trotzdem ist es ihr wichtig, dass der Ansatz dazu nicht verloren geht — denn jeder gehört dazu.