„Diese Ansicht, dass jeder seine eigenen vier Wände braucht, scheint so ein Gesellschaftsding zu sein.“

(Z)immer gemeinsam

Es sieht chaotisch aus. Durch die großen Fenster fällt wegen der schweren, roten Vorhänge nur wenig Abendlicht. Auf den drei Matratzen am Boden liegen Decken und Kissen kreuz und quer verteilt. In der Ecke stapeln sich Klamotten, Taschen, ein Hula-Hoop-Reifen und alte Umzugskartons. Mitten im Raum führt eine Leiter auf das Hochbett mit zwei weiteren Schlafplätzen.

Was ein bisschen wirkt wie ein Matratzenlager bei einer Übernachtungsparty, ist das Wohnkonzept von Leo und seinen sieben Mitbewohnern und Mitbewohnerinnen. Sie wohnen funktional. Das heißt, die Zimmer in der WG sind nicht nach Personen, sondern nach Funktionen aufgeteilt. Daher schlafen sie auch alle in einem, beziehungsweise zwei Räumen. „Wenn man hier wirklich nur schläft und alle rücksichtsvoll sind, funktioniert das gut. Außerdem gewöhnt man sich daran, dass noch andere Leute und entsprechend ein paar Geräusche da sind“, meint Leo.

Auch daran, dass ab und zu ein Mitbewohner in einem seiner T-Shirts aus dem ebenfalls gemeinsamen Kleidungszimmer kommt, hat er sich gewöhnt. „Ich mache das auch manchmal – aber natürlich nur, wenn ich weiß, dass das für denjenigen okay ist.“

Hinter der funktionalen WG steht eine einfache Idee: durch Teilen Raum gewinnen und Geld sparen. Denn für die meisten, die wie Leo zum Studieren nach Berlin kommen, sind die Mieten viel zu hoch. 2018 kostete das durchschnittliche WG-Zimmer mit knapp 20 Quadratmetern in der Hauptstadt 440 Euro (Mietspiegel nach www.studenten-wg.de). Insgesamt sind die Mieten dort 2017 im Vergleich zu 2016 um mehr als zwölf Prozent gestiegen. In seiner funktionalen WG zahlt Leo monatlich 280 Euro warm – und bekommt dafür seiner Meinung nach „echt viel Wohnraum“. So laden zum Beispiel drei riesige Sofas im Wohnzimmer zum Verweilen und Entspannen ein. Auch ein großer Esstisch findet noch Platz. Umgeben von Schlagzeugen, Plattenspielern, passenden Retro-Boxen, einer alten Spielekonsole und prall gefüllten Bücherregalen sitzen die Bewohner hier oft abends noch gemütlich beisammen, essen, trinken ein Bierchen, tauschen sich aus.

Der Nachteil: Viel Privatsphäre hat man nicht. Das ist manchmal anstrengend, gibt Leo zu. Was er damit meint, wird schnell deutlich: Selten hat man ganz seine Ruhe. Im Nebenraum wird gequatscht und gelacht, im Flur hört man in unregelmäßigen Abständen die Tür auf und zu gehen. In der Küche wird Kaffee gekocht, dann wird jeder gefragt, wer welchen trinken möchte. Zwischendurch kommt ein Mitbewohner herein und hängt die Wäsche von dem selbst konstruierten, von der Decke hängenden Trockenständer ab. Allein ist man eigentlich nie. „Insgesamt ist das aber kein Problem, wenn man es schafft, das eigene Ego mal ein bisschen runterzufahren und sich auf die anderen einzulassen.“

Sabine Stiehler, Beraterin beim Studierendenwerk Dresden und „WG-Psychologin“ auf Spiegel-Online, gibt tagtäglich Ratschläge zum WG-Leben. Sie sieht das funktionale Wohnen kritisch: „Für mich grenzt das schon an körperliche Selbstverletzung.“ Dennoch seien für eine erfolgreiche WG klare Regeln die wichtigste Grundlage. Und die gibt es auch in Leos WG.

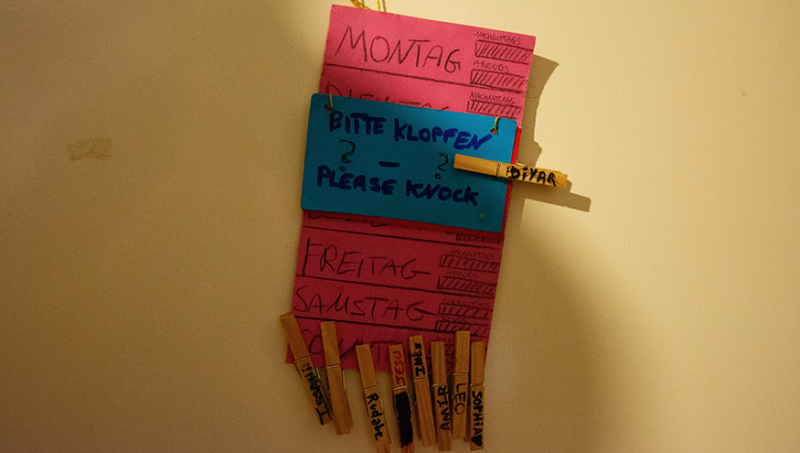

Auf farbenfrohen, selbstgebastelten Schildern, die überall an den Türen hängen, finden sich Putz- und Einkaufspläne, Hinweise, sich ruhig zu verhalten oder Drehscheiben, die anzeigen, ob ein Raum gerade belegt ist. Pro Monat sind zwei Personen für den Lebensmitteleinkauf zuständig, für den jeder monatlich 100 Euro in die WG-Kasse einbezahlt. Außerdem gibt es klare Vorschriften zur Raumnutzung: Während in den meisten Gemeinschaftszimmern reges Treiben herrscht, ist im Arbeitszimmer Ruhe angesagt. Das heißt, man verhält sich leise, lenkt sich nicht gegenseitig ab oder tauscht sich lautstark über den letzten Kinofilm aus. Laut Leo funktioniert auch das. „Die Atmosphäre da drin ist ein bisschen wie in der Bib.“ Nur etwas gemütlicher. In allen Ecken stapeln sich Bücher und Collegeblöcke, man erkennt die individuelle Gestaltung der Arbeitsplätze, die mit Fotos, To-Do-Listen und Motivationssprüchen an den Wänden, kleinen Zimmerpflanzen oder ausgefallenen Schreibtischlampen alle eine ganz persönliche Note haben.

Wer zwischendurch seine Ruhe braucht, begibt sich ins „Raucher- und Musikzimmer“ oder in das „Rückzugszimmer“. Letzteres dient nicht nur als Rückzugsort, wenn man alleine sein möchte, sondern ist auch der Wohnungsteil, in dem man ein wenig Zweisamkeit genießen kann. Dass genau das häufiger der Fall ist, zeigt die Einrichtung: Ein einfaches Doppelbett, ein kleiner Nachttisch, ein Schrank in der Zimmerecke. Die einzigen Dekorationen sind das gemusterte Tuch an der Wand und ein großes, rotes Herzkissen. „Da passiert es schon ab und zu, dass man mal in einem ungünstigen Moment gestört wird, weil jemand reinplatzt“, sagt Leo lachend.

Auch für den Umgang mit Schwierigkeiten gibt es festgelegte Strukturen: Alle zwei Wochen finden Meetings statt. Dabei geht es nicht nur darum, Probleme zu lösen und den Alltag zu organisieren, sondern auch darum, den anderen Mitbewohnern zu erzählen, was im eigenen Leben gerade vorgeht. So weiß jeder, wer sich gerade in welcher Situation befindet und wie man in dieser Phase am Besten miteinander umgeht.

„Man muss hier schon viel mehr kommunizieren als in einer normalen WG.“

Generell achtet man hier aufeinander. Als Leo nach Hause kommt, wird ihm erst mal ein Rührei aufgetischt, das die Mitbewohner ihm vom Frühstück aufgehoben haben. „Weil er morgens ohne etwas zu essen aus dem Haus ist.“ Wie selbstverständlich kümmert sich Sofia, die ebenfalls in der WG lebt, um Leos kleinen Cousin, auf den er spontan aufpassen muss. Entspannt sitzen sie auf dem großen, bunten Teppich im Wohnzimmer, spielen und lachen. Bei dem Anblick kommen auch Leos Lachfalten zum Vorschein und er grinst zufrieden. „Das ist das Beste an dem Ganzen hier: Wir sind wie eine Familie. Ich fühle mich einfach zuhause!“

Zur gegenseitigen Fürsorge gehört es auch, dass „solidarisch“ Miete gezahlt wird. Leo schmunzelt kurz, als er das Prinzip erklärt – womöglich weil es doch ganz schön außergewöhnlich ist. „Ich bekomme Unterhalt von meinen Eltern und arbeite noch nebenher. Wenn ich in einem Monat mal etwas mehr Geld zur Verfügung habe, sage ich das offen und zahle dann ein bisschen mehr Miete, sodass jemand anderes, der vielleicht weniger hat, entlastet wird.“

Leo hat sich an all die Besonderheiten seiner WG gewöhnt und fühlt sich, ganz offensichtlich, pudelwohl. Zwar kann er sich vorstellen, wieder in einer „normalen“ WG zu leben, will aber vorerst in seiner lebendigen, funktionalen Wohngemeinschaft bleiben. Denn was im ersten Moment nach Zweckgemeinschaft klingt, ist alles Andere als das. Und auch wenn alles vielleicht ein wenig chaotischer ist als anderswo – Leo hat hier seinen Platz gefunden.