„Es ist keine Arbeit für mich. Eher eine Bereicherung.“

Die stillen Helden im grünen Kittel

Es ist kein Ort, an dem man sich besonders wohlfühlt: Sterile, weiße Wände und Gänge, die kaum zu unterscheiden sind. Helles Licht, das durch große, breite Fenster scheint. Der strenge Duft nach Desinfektionsmittel, der einen paradoxerweise an Gesundheit und Krankheit gleichzeitig erinnert. Im Krankenhaus fühlen sich wahrscheinlich nur die wenigsten wohl. Doch meist am Eingang eines Krankenhauses begegnen einem Menschen in grünen Kitteln. Die Ehrenamtlichen, die für jede Frage bereitstehen und immer ein offenes Ohr haben. Sie haben ein nettes, zuversichtliches Lächeln im Gesicht und Augen, die sehen, wenn jemand nicht weiterweiß oder Hilfe benötigt.

Edelgard Maier ist eine von den 22 Grünen Damen und Herren im Alb Fils Klinikum in Göppingen. Links an der Brusttasche ihres Kittels hängt ihr Namensschild: Edelgard Maier. Leiterin. Ehrenamtlicher Dienst. Auf der anderen Seite hängt ihr Schlüsselbund heraus, mit einem Schlüssel Coin, der beinahe alle Türen im Klinikum öffnen kann. Sie hat graue, mittellange Haare und eine Brille. Seit über sechs Jahren ist sie als Grüne Dame aktiv und seit 53 Jahren im medizinischen Bereich tätig. Als ehemalige medizinisch-technische Assistentin fühlt sie sich im Krankenhaus sehr wohl. Das merkt man vor allem an der Art, wie sie durch die Gänge geht. Mit einer gewissen Sicherheit läuft sie durch die Klinik, die nach dem Umzug in den Neubau erst seit ein paar Wochen eröffnet wurde. Als kenne sie jeden Raum, jeden Menschen und jede Ecke.

Präsenz zeigen

„Hallo, guten Tag“, begrüßt sie die Patient*innen, die auf den Stühlen der weißen Gänge auf ihren Termin warten. Jeder von ihnen schaut auf und grüßt zurück. Manche mit einem leichten Lächeln auf den Lippen. Die meisten wirken so, als wären sie für einen kurzen Moment aus ihrer Warte-Trance herausgerissen worden. Indem sie durch die Gänge des Klinikums läuft, zeigt Maier Präsenz, aber vor allem auch Zuwendung. Sie ist offen für jede Frage oder Bitte, die von den Patient*innen kommen mag.

Seinen Ursprung fand das Ehrenamt in Amerika. Dort hießen die Ehrenamtlichen aufgrund ihrer pinken Kittel „Pink Ladies“. Nach Deutschland gelangte das Engagement durch Brigitte Schröder, die Ehefrau des damaligen Verteidigungsministers Gerhard Schröder (CDU) Ende der 60er Jahre. Die Pink Ladies lernte sie auf ihrer Amerika-Reise kennen. Daraufhin wollte sie diesen Dienst auch in Deutschland umsetzen, womit sie Erfolg hatte: Aktuell sind laut der Evangelischen Kranken- und Alten-Hilfe (kurz: eKH) beinahe 8 Tausend Mitarbeiter*innen bundesweit in Krankenhäusern und Pflegeheimen als Ehrenamtliche aktiv.

Klare Grenzen ziehen

Es gibt eine wichtige Grenze zwischen der ehrenamtlichen und der hauptamtlichen Arbeit. Die Grünen Damen und Herren dürfen sich keineswegs in die medizinische Behandlung einmischen. Die Absprachen mit dem Arzt oder die Medikation – da müssen sie sich raushalten. Jemanden zudecken ist noch vor der Grenze. Jemandem mehr als einen Schluck Wasser geben – das liegt bereits dahinter. Falls ein Patient oder eine Patientin etwas Bestimmtes zu trinken oder zu essen verlangt, muss das erst mit einem der Krankenpfleger*innen abgesprochen werden. Außerdem dürfen die Ehrenamtlichen keine medizinischen Ratschläge geben – Lebensratschläge sind aber erwünscht!

Das sei ein sehr wichtiger Grundstein für die Arbeit im Ehrenamt, findet Maier. Wegen ihrer langjährigen Arbeit als medizinisch-technische Assistentin habe sie das anfangs, als sie in das Ehrenamt gestartet ist, als Herausforderung empfunden, erzählt die Rentnerin. Sie habe die Sorge gehabt, die Grenzen zwischen Medizin und Ehrenamt könnten verschwimmen. Eine Sorge, die aber auch andere Grüne Damen teilen, die nicht aus dem medizinischen Bereich kommen. Man müsse diese Grenze im Kopf behalten und niemals übertreten, betonen auch Maiers Kolleginnen.

Kleine Momente - große Bedeutung

Im nächsten Gang ist ihre Präsenz ein weiteres Mal gefragt. Dieses Mal ist es ein Krankenbett, das von einer Pflegerin geschoben wird. Der Gang ist für das Bett zwar breit genug, doch ein Rollstuhl steht ungünstig im Weg. „Ich räume den schnell weg“, meldet sich Maier zu Wort, die das Problem schnell erkennt. „Geht das so?“, fragt sie die Pflegerin, als der Stuhl parallel an der Wand steht. Die Pflegerin nickt dankbar und fährt mit dem Krankenbett weiter. Es ist nur ein kleiner Moment, der mit wenig Aufwand verbunden ist. Doch er zeigt, wie schnell und leicht der Mitarbeiterin Arbeit abgenommen werden kann.

Etwas zurückbekommen

Auf der Gynäkologie ist dann zum ersten Mal an diesem Tag wahre Dankbarkeit spürbar. „Oh, schön, dass sie da sind“, sagt die erste Krankenschwester, der Maier im Besprechungszimmer der Abteilung begegnet. „Ich freu mich immer, wenn die Grünen Damen und Herren hier vorbeischauen.“ Ein paar freundliche Worte werden ausgetauscht. Dann: „Es gibt aber noch kein Blut zu holen.“

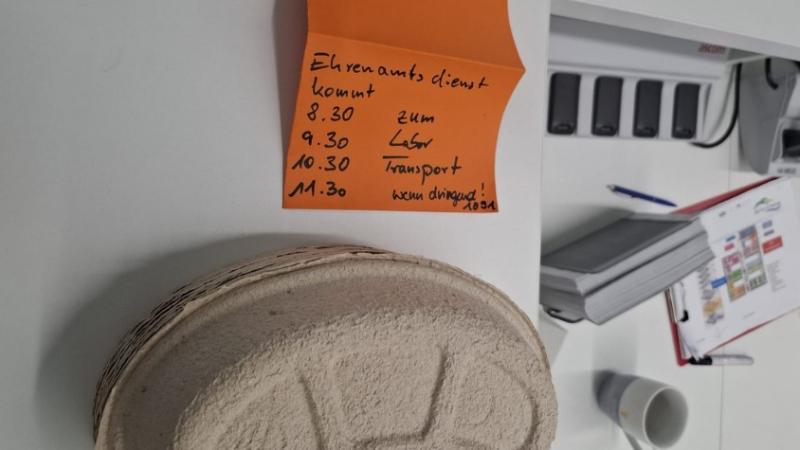

Eine zentrale Aufgabe der Grünen Damen und Herren am Alb Fils Klinikum ist die sogenannte „Blutrunde“. Was sich erstmal verwirrend anhört, entpuppt sich als große Hilfe für die Krankenpfleger*innen. Jede Stunde gehen die Ehrenamtlichen zu ihrer zugeteilten Station und holen das Blut ab, das dort entnommen wurde und bringen es ins Labor im zweiten Stock. Mit grünen Körben ausgestattet geht es zu den designierten Orten in der Station, wo meist eine graue kleine Schachtel mit den Blutproben auf sie wartet.

Mehr Bedarf zu reden

Durch die klare Grenze zwischen professioneller hauptamtlicher Aufgabe und nebenamtlicher Aufgabe, ist der Pflegenotstand für die Grünen Damen und Herren nicht besonders spürbar. Denn das, was die Klinik braucht, muss hauptamtlich besetzt werden. „Die Grünen Damen und Herren sind ausschließlich für die Patienten da“, erklärt die organisatorische Leiterin der Ehrenamtlichen, Kaiser. Der Pflegenotstand wirke sich insofern auf ihre Arbeit aus, dass die Hauptamtlichen fokussierter auf ihre Sachaufgaben sind und die Patient*innen deshalb mehr Bedarf hätten zu reden. Anlaufpunkt dafür sind dann die Grünen Damen und Herren.

Ein unerwartetes Gespräch

„Werden sie gerade entlassen?“, fragt Maier, als eine etwa 50-jährige Frau auf der Krankenstation Vier aus einem Krankenzimmer kommt.

„Nein. Mein Lebensgefährte ist hier. Er hat Prostatakrebs“, sie zeigt auf das Zimmer, aus dem sie kommt, wo gerade die Tür ins Schloss fällt. „Oh, das tut mir leid. Da geht es einem natürlich nicht wohl.“ Ganz automatisch entsteht ein Gespräch zwischen der Ehefrau und der Grünen Dame. Sie stehen sich gegenseitig zugewandt. Nur ein paar Schritte entfernt vom Krankenzimmer und sprechen erst über den Krebs des Mannes, bevor die Frau plötzlich erzählt: „Ja, wissen Sie, ich hatte Brustkrebs. Ich habe das selbst auch nicht gemerkt.“

„Man fasst sich ja selten an die Brüste und dann habe ich irgendwann doch etwas gespürt.“ Wie um den Moment nachzuahmen, legt sie ihre Hand an die Seite ihrer linken Brust. Es ist ein intimer Moment wie unter Freunden. Ohne den grünen Kittel von Maier könnte man meinen, die beiden Frauen kennen sich schon länger. Es wird über Familie geredet und über Chemotherapie, bis eine Krankenschwester in das Blickfeld der Frau gerät und sie das Gespräch abbricht. Es geht um eine medizinische Frage über ihren Mann, die die Grüne Dame nicht beantworten kann. „Machen Sie es gut. Ich wünsche Ihnen alles Gute“, verabschiedet sich Maier von der Frau, für die sie für einen kurzen Moment die Seelsorgerin geworden war.

Habe ich das Richtige gesagt?

Mit so einem Gespräch hätte sie nicht gerechnet, erzählt Maier ein paar Minuten später. Sie wirkt immer noch ein wenig mitgenommen und in Gedanken an die Frau und ihr Schicksal. „Man fragt sich dann manchmal schon, ob man das Richtige gesagt hat.“ Verarbeiten kann sie die Geschehnisse erst zuhause. Im Krankenhaus ist alles nur eine Momentaufnahme, die beim nächsten Patienten schon wieder verblasst. Nach der Schicht versucht sie, die Situationen, die ihr immer noch im Gedächtnis geblieben sind, zu verarbeiten. Meist mit der Hilfe ihres Mannes, mit dem sie über die verschiedenen Erlebnisse spricht.

Dinge wirklich in sich aufzunehmen - das tue sie schon lange nicht mehr. Es ist zwar wichtig, Empathie mit den Menschen zu haben, aber Mitleid sollte man nie haben. Aus den Schicksalen der Menschen sieht Maier eher einen Lerneffekt. Sie nehme vieles, was sie im Krankenhaus erlebt, mit in ihre eigene Zukunft. Denn im Krankenhaus kriegt man besonders gut mit, wie schnell sich das Leben verändern kann.

Mehr als nur Helfen

Besonders schön findet sie ihre Aufgabe, weil es abwechslungsreich und interessant bleibt. Es gibt immer neue Patient*innen und immer neue Situationen, die man kennenlernt. „Es ist keine Arbeit für mich. Eher eine Bereicherung“, findet sie. Auch im Kopf bleibt man durch neue Aufgaben fit und der Geist bleibt jung. Das Ehrenamt kann deshalb auch mal eine Herausforderung sein, die Maier aber gerne annimmt.

Herausfordernd war vor allem auch der Umzug ins neue Klinikum vor zwei Wochen. Links von der neuen Klinik steht immer noch das alte Gebäude, das im Kontrast zum hellen Krankenhaus dunkel und trist aussieht. „Drüben war alles zu. Jetzt ist eine Freiheit da – schöner kann es für die Patienten nicht sein“, meint Maier lächelnd. Ihr „Spickzettel“ – der Plan des Klinikums – steckt zwar in ihrem Kittel, doch sie braucht ihn schon lange nicht mehr.

Die Frühschicht geht zuende

Um 11:30 Uhr beginnt die letzte Blutrunde der Frühschicht, danach treffen sich alle Grünen Damen des Dienstagteams zum Mittagessen in der Kantine. Das Essen ist für die Ehrenamtlichen kostenlos. Erst als alle am Tisch zusammensitzen wird angefangen zu essen und zu quatschen. Frau Schmid, die schon 14 Jahre an der Klinik als Ehrenamtliche tätig ist, hatte heute den Besuchsdienst. Sie erzählt von einem langen Gespräch mit einem Patienten, der einfach nur reden wollte. Er wollte nicht über die Krankheit oder den Krankenhausaufenthalt sprechen, sondern über ganz beiläufige Themen.

Ein offenes Ohr, eine helfende Hand und ein achtsamer Blick – für die Grünen Damen geht die heutige Schicht zu Ende. Nach dem Mittagessen wird der grüne Kittel zwar abgelegt und in die Wäsche gebracht, doch die Dankbarkeit und Wertschätzung, die ihnen über den Tag entgegengebracht wurde, bleibt.