„Nahezu alle Bundesländer sind ihrer Verpflichtung nicht mehr nachgekommen, die Investitionskosten der Krankenhäuser auskömmlich zu finanzieren.“

Reanimation der Kliniken

Die finanzielle Lage der deutschen Kliniken wird immer schlechter. Ein Grund dafür ist, dass knapp ein Drittel der Betten in den Krankenhäusern leer steht. So fallen hohe Kosten an, obwohl gar niemand behandelt wird. Ein anderer Grund ist, dass die sogenannte duale Finanzierung nicht mehr funktioniert. „Nahezu alle Bundesländer sind ihrer Verpflichtung nicht mehr nachgekommen, die Investitionskosten der Krankenhäuser auskömmlich zu finanzieren“, meint Christian Ernst, Professor für Gesundheitsökonomie an der Universität Hohenheim. Dementsprechend fehle es an finanziellen Mitteln im Gesundheitssektor.

Die duale Finanzierung sieht vor, dass sich die Länder und Krankenkassen die Kosten teilen, die in den Kliniken anfallen. Einerseits sind das die Behandlungskosten für Patient*innen, die die Krankenkassen tragen. Andererseits Investitionskosten für beispielsweise Infrastruktur und Geräte, für die wiederum die Länder aufkommen.

Viele Behandlungen, hohe Gewinne?

Seit 2003 erfolgt die Abrechnung von Krankenhausaufenthalten oder Behandlungen nach Fallzahlen. Die Rechnung schien einfach: Je mehr Patient*innen in einer Klinik behandelt werden, desto mehr Fälle können die Kliniken abrechnen und desto mehr Geld können sie verdienen. Allerdings soll es im deutschen Gesundheitssystem nicht primär um Gewinne gehen, wie Udo Lavendel, CEO der Kliniken des Landkreises Lörrach, auf den Punkt bringt. Vielmehr gehe es darum, eine zuverlässige und stabile Versorgung sicherzustellen.

Leistungsgruppen als Klassifizierung

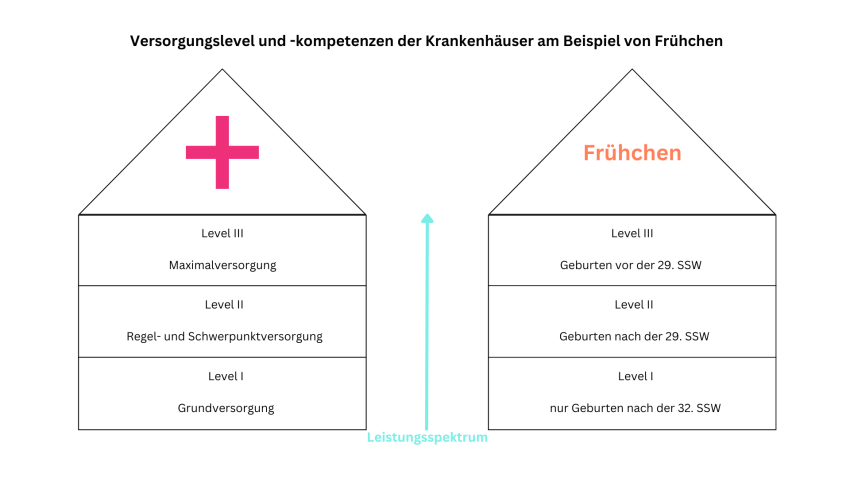

Karl Lauterbach, Ex-Bundesgesundheitsminister, sah in der schwierigen finanziellen Lage der Krankenhäuser nicht nur die Gefahr, dass sich kleine Kliniken nicht halten können, sondern auch, dass Kliniken Behandlungen anbieten, denen sie gar nicht gewachsen sind. Dem wirken mittlerweile sogenannte Leistungsgruppen entgegen. Die Zuordnung zu bestimmten Leistungsgruppen bestimmt, welche Kliniken welche Behandlungen durchführen dürfen. Zum Beispiel dürfen Kinder, die vor der 29. Schwangerschaftswoche auf die Welt kommen, nur noch in dafür spezialisierten Kliniken behandelt werden. Die Reform soll also nicht nur die finanziell schwierige Lage der Kliniken verbessern, sondern auch deren Spezialisierung vorantreiben.

Für Kliniken sind bis dato 65 Leistungsgruppen ausgeschrieben. Jede Klinik muss die eigenen Kapazitäten erfassen und die Daten an die Landeskrankenhausplanungsbehörden weitergeben. Diese prüft die Anträge und ordnet den Kliniken dann die jeweiligen Leistungsgruppen zu. Im Bundes-Klinik-Atlas sind sowohl die Kliniken als auch ihre Leistungsgruppen verzeichnet.

Die zentrale Neuerung besteht darin, dass nun auch die Verfügbarkeit einer bestimmten Leistung honoriert wird. Damit Kliniken diese sogenannten Vorhaltepauschalen bekommen, müssen sie nachweisen, dass sie über genügend Fachkräfte und Geräte im Haus verfügen, die zum Beispiel zur Versorgung eines besonders Frühgeborenen nötig sind. Die neue Struktur soll so sicherstellen, dass Patient*innen dort behandelt werden, wo die nötige fachliche Expertise vorhanden ist.

Das gilt nicht nur für Frühgeborene, sondern zum Beispiel auch für Menschen mit Schlaganfall. Denn „rund 10 Prozent aller deutschen Schlaganfallpatienten werden nicht dort behandelt, wo sie nach ‚best practice‘ Kriterien behandelt werden sollten“, meint der Gesundheitsökonom Ernst.

50 Milliarden bezahlen, um zu sparen?

Ein problematischer Aspekt der Reform: die Kosten. Länder und gesetzliche Krankenkassen sollen gemeinsam für die 50 Milliarden Euro aufkommen. Mittlerweile haben die Krankenkassen Klage gegen die gemeinsame Finanzierung eingereicht. Sie fordern, dass ihr Kostenanteil von 25 Milliarden Euro aus Steuergeldern bezahlt wird. Andernfalls würden sich die Beiträge der Versicherten erhöhen.

Gleiche Bezahlung für weniger Aufwand

Laut Ernst nehmen deutsche Kliniken im europäischen Vergleich deutlich häufiger Patient*innen stationär auf, die in anderen Ländern ambulant behandelt würden. Hybrid-Fallpauschalen sollen das Problem lösen. Das heißt, dass die Kliniken gleich viel Geld bekommen, egal ob ein Eingriff ambulant oder stationär stattfindet. Ambulante Eingriffe, wie zum Beispiel Mandeloperationen, verursachen zwar selten Komplikationen, dennoch bleibt der Klinik freigestellt, die jeweilige Patientin oder den jeweiligen Patienten über Nacht stationär aufzunehmen, sollte dies nötig sein – beides bringt das gleiche Geld ein. So soll sichergestellt werden, dass Betten nicht unnötig belegt werden, nur um noch einen stationären Aufenthalt abrechnen zu können.

Pflege im Visier

Die Krankenhausreform wirkt sich nicht nur auf die Finanzierung und das Behandlungsspektrum der Kliniken aus, sondern auch auf die Pflege. Seit Jahren fehlen in Deutschland Pflegekräfte. Viele Stationen sind unterbesetzt und häufig springen Leiharbeitskräfte ein. Wenn sich Kliniken spezialisieren, so die Annahme von Lauterbach, gehen die Fachkräfte dorthin, wo man ihre Kompetenz benötigt. Die Gewerkschaft ver.di zweifelt daran, dass man dem Fachkräftemangel so Einhalt gebieten kann: „Je älter die Leute sind, desto länger sie schon im Beruf sind, desto eher werden aufgezwungene Veränderungen sie aus dem Beruf führen“. In genauen Zahlen ausdrücken lässt sich dies laut Gesundheitsökonom Ernst aber nicht.

Kommen die Kliniken wieder auf die Beine?

Ziel der Reform ist es also, die Kliniken vor ihrer Pleite zu retten, sie zu entökonomisieren und zu spezialisieren. Sie ist ein hochkomplexes Konstrukt, bei dem es noch einige Kritikpunkte und offene Fragen gibt. Ernst resümiert: „Eine Reform, wo alle streiten und jeder nicht richtig happy ist, lässt zumindest darauf schließen, dass ein gewisser Kompromiss erreicht wurde.“